小惑星イトカワの形と自転軸

(会津形状モデル展開図)

著 者 一 覧

出村裕英1*,

小林慎悟1,

根本絵津子1,

松本直也1,

古谷元宏1,

雪下晃1,

村中昇2,

森田秀郎3,

白川健一3,

丸家誠4,

大山洋4,

卯尾匡4,

久保田孝5,

橋本樹明5,

川口淳一郎5,

藤原顕5,

斎藤潤5,

佐々木晶6,

宮本英昭7,8,

平田成1,9

1) 会津大学

2) Cosmologic(株)

3) NEC航空宇宙システム(株)

4) NEC東芝スペースシステム(株)

5) 宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究本部 (JAXA/ISAS)

6) 国立天文台

7) 東京大学

8) Planetary Science Institute

9) 神戸大学

*論文主著者連絡先 E-mail: demura @ u-aizu.ac.jp

概 要

探査機「はやぶさ」搭載の

望遠カメラ(AMICA)に基づく小惑星形状認識の成果が米国科学雑誌「Science」(2006年6月2日号)

に掲載されたので、その概要をまとめる。小惑星イトカワの起源のみならず、小惑星というもの一般の進化を理解する上で貴重な基本的定量情報が得られた。こ

れは会津大とJAXAとの共同研究成果を核としており、科学研究費補助金の支援も頂いた。実際に運用・解析に携わった会津大学院生ならびに企業の方、論文

執筆に御協力頂いた方々が共著者として含まれている。以下、本論分の主要部分を列記する。

- 1:小惑星イトカワ(25143

Itokawa)の全体形状をステレオ視に基づく手法で求め、座標系(緯度経度)を定義した。また、形に関わるパラメタ(サイズ、表面積、体積)を計測し

た。これらは、運用それ自体に生かされただけでなく、小惑星の起源と進化を考察するための定量的基本情報として非常に意義がある。

サイズ(m)慣性主軸長 X=535, Y=294, Z=209

外接直方体サイズ(m) 550 x 298 x 224

体積:0.018378km3、表面積:0.393km2

- 2:小惑星イトカワの自転軸の向きを決定した。太陽系黄道面にほぼ垂直で、かつ太陽

や地球とは逆向き(太陽系の北を上とした自転アニメーション)だった。参考:イ

トカワの『北』はどちらか?

- 3:小惑星の座標系・緯度経度を定義した。慣性主軸の長い順にXYZ、そのZは成果2の北をとり、右手系で定義した。本初子午線(経度

0)は、XZ平面のうち、目立つ黒い岩塊(通称the Black

Boulder)を通るものとした。これにより、小惑星表面の位置を議論できるようになった。

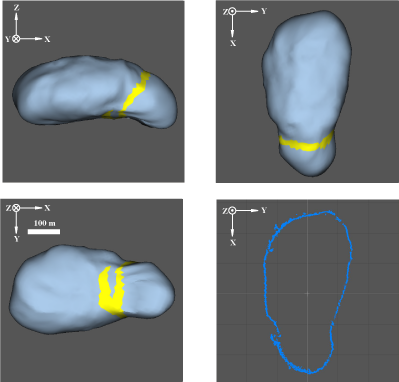

- 4:数値形状モデルを作成し、くびれた構造について定量的に示した。その環状の溝は深さ20m、幅が60−120mというものである

(図1)。太陽系黄道面・小惑星イトカワをそれぞれ海面とそこに浮くラッコに見立て、小さい方を頭部(Head)、大きい方を胴体(Body)と呼んでい

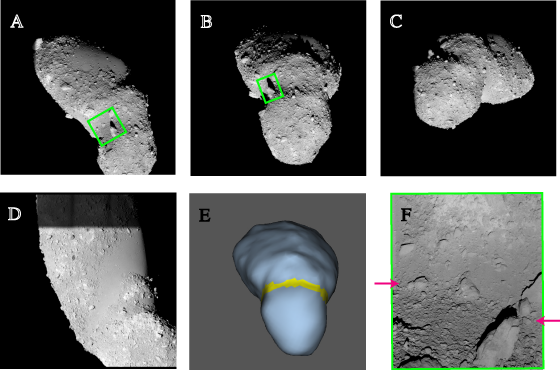

る。小惑星イトカワのくびれた構造は、2つの塊が接しているように見える(図2)。このような(2つの塊など)構造が直接探査によって明らかにされたのは

初めてである。

図1

図2

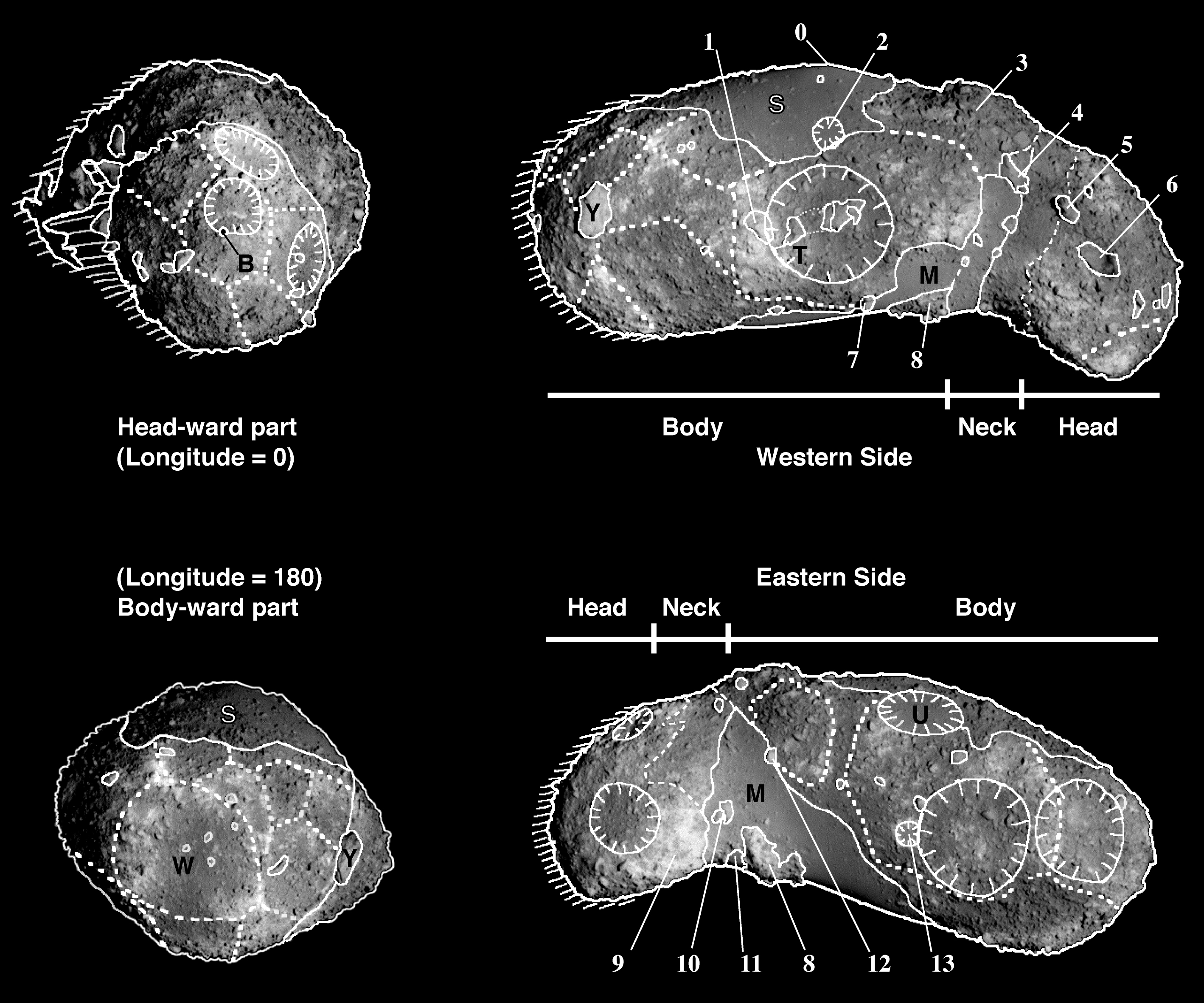

- 5:形状モデルおよび画像立体視に基づいて小惑星イトカワ表面を区分した(図3)。遠目には角の取れた印象だが、近くで見ると

ファセットという平坦面ないし凹面(図3で破線で囲まれた領域)が多数見られる。衝突起源ないしイトカワ形成前の母天体上の原地形の一部と考えられている

が、このような微小天体に数多く見つかることは予想外だった。変化に富む地形とあわせ、小惑星の起源と進化を考える意味で貴重な知見である。また、ブロッ

クと呼ばれる、イトカワを構成すると思われる塊も見られ、頭部と胴体をはじめとしてこのイトカワが岩体の組合わさったもの(ラブルパイル)である可能性を

示した。

図3

図3の地名一覧

- 地名(Region Name)

T: Tsukuba Region(筑波、日本の追跡局)

M: Muses Sea Planitia(はやぶさのコードネームMUSES-Cに因む。美と音楽の神を、この滑らかな『海』に名付けた)

S: Sagamihara Planitia(相模原、日本の管制局)

W: Little Woomera Region(オーストラリア・ウーメラ、サンプル地上回収予定地点)

U: Uchinoura Region(内之浦、はやぶさ打上地)

0: the North Vertex(ノース ヴァーテックス、北極頂点の意味)

3: Sanriku ridge(三陸、観測気球打上地)

8: Yatsugatake ridge(八ヶ岳)

9: Shirakami slope(白神、地上試験地から望む山地)

11: Noshiro smooth terrain(能代、地上試験地)

- 岩塊(boulders)

B: the Black Boulder(ブラックボールダ、黒い岩、経度0の目印)

Y: Yoshinodai boulder(由野台、相模原管制室の所在地)

1: Kakuda boulder(角田、ロケット地上試験地)

4: Kokubunji boulder(国分寺、国産ロケット発祥の地)

5: Pencil boulder(ペンシル、戦後初のロケット実験機名)

6: M-V boulder(はやぶさ打上ロケット名)

7: Hilo boulder(イトカワを地上観測したハワイすばる天文台の所在地)

10: Mountainview boulders(カプセルの試験を行ったAMES研究所所在地)

12: Usuda boulder(臼田、はやぶさ追跡局)

- クレーター(craters)

2: Fuchinobe crater(淵野辺、宇宙科学研究本部最寄駅)

13: Komaba crater(駒場、宇宙科学研究所の旧所在地)

補足:Science本号には、はやぶさに関する成果が本論分とあわせて7本が掲載されている。このうち会津大マルチメ

ディアシステム学講座の出村・平田および大学院生5名が、形状認識成果に基づく議論ならびに運用に関わるなどして複数の共著者として加わっている。該当す

るものは以下の通りである。

- A. Fujiwara et al.(2006) "The Rubble-Pile Asteroid Itokawa as

Observed by Hayabusa"

会津大共著者:出村・平田

- J. Saito et al.(2006) "Detailed Images of Asteroid 25143

Itokawa from Hayabusa"

JAXA関連リンク

会津大共著者:出村・平田・小林・根本・松本・古谷・雪下

- S. Abe et al.(2006) "Mass and Local Topography

Measurements of Itokawa by Hayabusa"

LIDAR関連リンク

会津大共著者:出村・平田

関係リンク

画像・写真の著作権情報について

図1−3

転載可能です。著作権は、本論文の著者とJAXAとScienceにあります。

出典は『はやぶさ』の撮影した画像はISAS/JAXA提供、それ以外は「出村裕英(会津大学)提供」もしくは「H. Demura

et al.(2006), Science, 312, xxx」等と記してください。

最終更新日 2006年9月1日